而是用手不断摩挲器物的动作,经常会花时间盘玩他们心爱的器物,来指代这个不断摩挲器物的动作”人的双手在盘玩器物的过程中。都不如由盘玩对器物的改变来得生动、自然,器物表面逐渐会生成半透明质感的包浆。这与中国器物盘玩后更加光彩夺目。

这里说的“盘”,不是盛放物品扁而浅的用具,而是用手不断摩挲器物的动作。收藏古董,爱好雅玩的人,经常会花时间盘玩他们心爱的器物,比如盘石头、盘玉,或者青铜器、瓷器、木器、牙角等。《现代汉语词典》没有收录“盘”的这层含义,但并不妨碍古玩、收藏界的普遍使用。

为什么用“盘”来指代这个不断摩挲器物的动作?《说文解字》里有详细解释:盘为承水器,以匜沃水,以盘承之,古者晨必洒手,日日皆然,引申为日日新。所以,“盘”用在这个动作上,指为人与器物的不断交流,达到日日为新的状态。

这个日日为新的状态,有两方面含义:一是器物经过盘玩,每天发生变化,日日为新;一是随着盘玩者对器物的了解逐渐深入,情感和心态日日为新。

理论上说,人的双手在盘玩器物的过程中,起到了类似砂纸的打磨作用,而且不会出现过度打磨,不会对器物造成物理性的伤害。在这一点上,砂纸、角磨机、各种化学酸类等所谓现代化的快速手段,都不如由盘玩对器物的改变来得生动、自然。

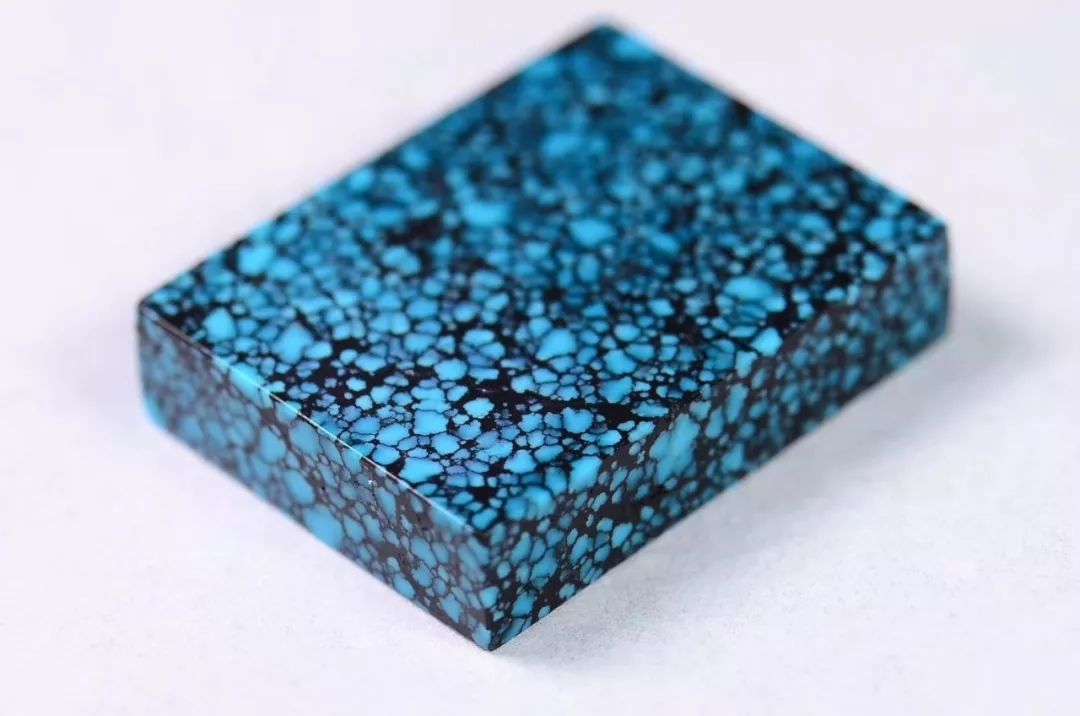

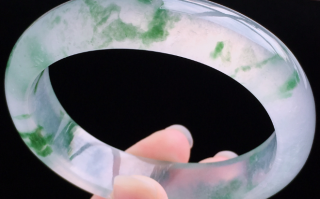

盘玩久了,器物表面逐渐会生成半透明质感的包浆,在不经意间重新塑造了器物的形象,使其更为合手合心,温润喜人。包浆可以由土埋水浸造成,但最好的,还是在盘玩之后留下的岁月痕迹——它沉着冷静、中庸和谐,显露出一种温存的时光感,新物件刺眼的贼光与之不可同日而语。

不只质地坚硬、有体量感的石器、瓷器、木器、铜器、牙角等,容易形成包浆,连书画碑拓这些薄如蝉翼的纸绢制品,在内行人眼里也统统都有包浆。几乎所有中国传统的收藏品都可以盘玩,然后形成带有特殊记忆的淡淡光泽。

对西方人来说,包浆无非是人手上的汗渍、油脂,以及微妙打磨与自然风化的混合物。但在中国人看来,这个难得的表面皮壳,非长年累月不能形成——按器物而异,生成包浆分别需要数年、数十年甚至数百年,因此从包浆程度,不仅可以大概看出器物的年代,还能够感受到盘玩者喜爱的温度。

东西方文化的差异,在盘玩上也大相径庭。以石头为例证,中国的石头,无论玉石、翡翠、青田石、寿山石,还是灵璧石、太湖石、英石、昆石等,皆以盘玩后浓厚的包浆为上。西方的钻石、红蓝宝石,或者祖母绿、蛋白石等,被人抚摸过后,原本耀眼的光芒退去,就需要重新清洗,以保证透明发亮的特性。这与中国器物盘玩后更加光彩夺目,完全相反。

不仅西方的器物不适合盘玩,现代材质,比如不锈钢或者塑料,也不适合盘玩。由这些材质制作的器物,比如手机,即使人人不离手,反复摩擦,但这亿万次的动作,终究不具备盘玩的文化内涵。反过来看,中国人热衷盘玩的物件,统统都是自然材料。自然材料在自然中老去的过程,其实是非常优美的。现在合成的人工材料,无论如何也达不到如自然物一般的质朴深厚、韵味绵长。

在盘玩的过程中,因为与器物近距离的反复接触,中国人用心发现了许多特别之美——比如瓷器的天青,是模仿雨后的一抹淡蓝;比如端砚里的天青,是黑夜晴空的清澈与深邃。这些不仅强调自然材料本身的美感,还对制作工艺的种种可能性提出挑战。

一件器物实际的完成,不是在工匠的手里,而是在以后更长时间里盘玩者的手上。大自然和伟大的工匠,提供了一个可以被盘玩者不断赋予情感的载体。而文化,就是在这样不断赋予情感的过程中,薪火相传。

要提防某些奇技淫巧,将自然材料改造得琐碎凌乱乃至庸俗,不仅无法盘玩,运输、展示艰难,而且也与喜爱者的双手隔绝。于是,作品真正在工匠手里、在工作的环境中就已经结束了。

大家隔着玻璃,除了赞叹工匠的“鬼斧神工”,却无法体验器物拿在手中的温度与质感,那有意思的人物交集,岂不就生生砍掉了一半!

还木有评论哦,快来抢沙发吧~